Le

Prieuré de MONTOUSSAN

Histoire de l'Ordre de Grandmont:

Un ordre érémitique communautaire.

L'Ordre de Grandmont s'inscrit dans le renouveau du monachisme aux XIe et XIIe siècles. Une élite spirituelle rejetait à cette époque la vie monastique installée dans le confort matériel et recherchait la solitude pour la prière et la contemplation, à l'exemple des ermites des premiers temps de la chrétienté, en créant une communauté charismatique dans les bois au nom de l'Évangile. Contrairement aux Chartreux qui vivaient un érémitisme solitaire, ils conçurent un érémitisme communautaire, repas pris en commun et dortoir commun aux frères et aux convers.

Son initiateur : Étienne de Muret

Étienne, né en 1046, était le fils aîné du vicomte de Thiers. Après avoir passé son adolescence à Rome, il revint à Thiers mais Il abandonna tous ses biens matériels pour se retirer en 1076 dans le bois de Muret près d'Ambazac (Hte Vienne). Étienne avait entendu l'appel du Christ au jeune homme riche :

"Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis moi ! ". Il enseigne une règle unique : suivre l'Evangile, base de la Règle de l'Ordre : "L'Évangile, tout l'Évangile, rien que l'Évangile".

Vivant en ermite dans la forêt, il fut rejoint par quelques disciples attirés par son exemple. Étienne consacre une partie de son temps à les former . Ainsi se forma une petite communauté spirituelle autour d'Étienne. La qualité de son enseignement le rendit célèbre et très nombreux furent les visiteurs qui vinrent s'instruire auprès de lui. Après sa mort un très grand nombre de miracles eurent lieu confortant la sainteté de sa vie.

Naissance de l'Ordre.

A la mort d'Étienne, le 8 février 1124, ses disciples furent chassés du Bois de Muret par les bénédictins d'Ambazac, qui avait donné la jouissance du lieu sa vie durant à St Étienne, mais non à sa communauté. La communauté dut s'installer à 16 km plus au Nord sur un plateau granitique situé au lieu-dit Grandmont , paroisse de St Sylvestre. C'est à Grandmont que l'Ordre fut fondé, d'où son nom.

Grâce aux libéralités du roi d'Angleterre, Henri II Plantagenêt, alors maître du Limousin par son mariage avec Aliénor d'Aquitaine, la communauté de Grandmont fit construire un prieuré dont l'église fut consacrée en 1166.

La règle de Grandmont.

La règle de l'Ordre de Grandmont a été rédigée vers 1140-1150 par Étienne de Liciac, le 4ème prieur, en suivant les enseignements d'Étienne de Muret rapportés par Hugues de Lacerta, son disciple préféré. Cette règle comprend 65 articles et se base sur l'ÉVANGILE.

Les grandmontains devaient vivre dans la solitude d'un lieu retiré, refuser les possessions de terres et de bétail. Ils refusaient toute fonction paroissiale, mais accueillaient les pauvres dans leur maison.

Le Coutumier organisait avec précision la vie de la communauté, imposant le jeûne et le silence aux religieux.

L'Ordre de Grandmont comprenait des frères laïcs, les convers, pour les tâches matérielles, et des frères religieux, les clercs, qui se consacraient à la prière. Mais tous se trouvaient sur un pied d'égalité

Un dispensateur était choisi parmi les convers pour diriger chaque maison. cette disposition originale allait entraîner de multiples conflits entre clercs et convers, et un seul prieur existait pour réglementer tout l'Ordre à la Maison Mère de Grandmont. Cette disposition entraînait en outre trop de restrictions envers la propriété collective pour que l'organisation de l'Ordre reste viable.

La Règle de l'Ordre fut approuvée par le Pape Adrien IV le 25 mars 1156. Étienne de Muret fut canonisé en 1189 par le Pape Clément III. La cérémonie eut lieu à Grandmont, le 30 août 1189.

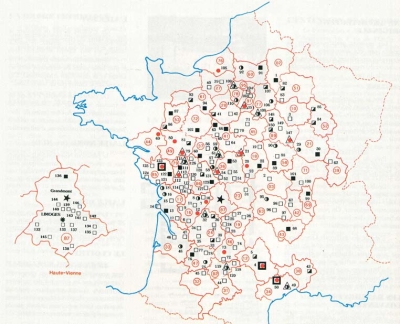

L'extension de l'Ordre.

La bienveillance des rois de France et d'Angleterre vis à vis de l'Ordre de Grandmont fut à l'origine de sa grande extension en France. Plus de 160 maisons avaient été ainsi créées à la fin du Xllle siècle avec 1200 religieux.

Avec l'extension de l'Ordre celui-ci reçoit des aumônes. Des bienfaiteurs donnent des rentes, des dîmes, des domaines. Les biens à gérer deviennent importants. Mais de nombreux conflits apparurent entre clercs et convers. En 1216, les maisons furent placées sous l'autorité d'un Correcteur choisi parmi les clercs. La révolte des convers entraîna la réforme du Pape Jean XXII en 1317, avec la création de 39 prieurés regroupant des maisons annexes, le prieuré de Grandmont devenant abbaye, chef d'Ordre.

La Guerre de Cent Ans, les Guerres de Religion et la commende furent les causes de l'affaiblissement de l'Ordre du XlVe au XVle siècle.

La commende.

Au XVIIe siècle, Léon X par Concordat avait laissé au Roi de France la faculté de présenter ses candidats aux évêchés et abbayes. Il était stipulé par cet accord que les candidats devaient appartenir au même ordre religieux que l'abbaye où ils étaient nommés, mais cette disposition fut vite écartée. Le candidat, appelé abbé ou prieur commendataire, ne recevait aucune juridiction spirituelle sur les religieux, mais percevait une part des revenus sous le nom de mense abbatiale ou prieurale. Les revenus d'une abbaye ou d'un prieuré provenaient des dons reçus en contrepartie de services religieux que les moines devaient remplir. La commende était donc une taxation sans contrepartie pour les ordres monastiques.

Malgré une réforme de ses institutions menée au XVlle par Charles Frémon, l'Ordre périclita.

La destruction de l'Ordre de Grandmont fut menée par Mgr Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse, et rapporteur devant la Commission des Réguliers instituée par Louis XV en 1765, et Mgr. Plessis d Argentré, évêque de Limoges, grand bénéficiaire de l'opération .

L'extinction de l'Ordre fut prononcée par le pape Clément XVI cédant aux instances de la Cour de France le 6 août 1772, mais ne fut confirmée par Louis XVI qu'en Mai 1784, le parlement de Paris ayant mis obstacle .

Malgré la résistance du dernier abbé de Grandmont, Xavier Mondain de la Maison Rouge, l'Ordre disparut à sa mort le 11 avril 1787. Les derniers grandmontains quittèrent l'abbaye en Juillet 1788 * . Les bâtiments de l'abbaye furent démolis à la Révolution. L'Ordre de Grandmont avait vécu.

Le nom de Bons Hommes désignant les Grandmontains reste avant tout attaché à la mémoire de son fondateur : St.-Étienne de Muret

Une architecture originale.

Les maisons grandmontaines ou celles ont été construites selon un même plan en utilisant au mieux les particularités du terrain et les matériaux traditionnels du pays.

L'église

Avec sa nef unique, voûtée en berceau brisé, l'église de Grandmont apparaît simple et dépouillée. Sans aucune fenêtre latérale, la nef n'est éclairée que par une haute fenêtre percée dans le pignon ouest. Seule une porte au fond de la nef donnait l'accès aux fidèles.

Près du chœur, une petite porte s'ouvre sur la cour du cloître pour la circulation des frères.

Le chœur se termine par une abside plus large que la nef (caractéristique originale) éclairée par trois fenêtres à large embrasure intérieure. On peut y voir deux niches, un lavabo au Nord et une armoire liturgique au Sud.

L'abside des églises de Grandmont présente soit une voûte en cul de four soit une voûte d'arêtes. Le chevet de l'église fait une saillie par rapport à l'aile Est des bâtiments conventuels. Le chevet est soit semi-circulaire soit à pans coupés, contrebuté souvent par des colonnes engagées.

Plan-type

des monastères grandmontains

1 entrée des hôtes - 2 abri des fidèles - 3 église - 4 passage vers le cimetière - 5 cloître - 6 salle capitulaire - 7 cellier - 8 avant cellier - 9 réfectoire - 10 cuisine - 11 salle des hôtes.

Les bâtiments conventuels.

Les bâtiments conventuels formaient avec l'église un quadrilatère complet autour de la cour du cloître.

A noter que la majorité des églises grandmontaines est située au Nord des bâtiments conventuels, une minorité se trouvant au Sud.

Ce choix semble avoir été dicté par la pente du terrain sur lequel devait être construit la celle afin de permettre l'évacuation par la cuisine des eaux pluviales du cloître et des eaux usées.

On y trouve au rez-de-chaussée le passage voûté allant du cloître au cimetière, la salle capitulaire et la salle des convers ou cellier.

Généralement la salle capitulaire est la plus belle pièce du monastère avec ses voûtes et sa décoration (chapiteaux). Elle s'ouvre sur le cloître par une porte centrale et de larges baies. Du cloître, on accédait à l'étage où se trouvait le dortoir des moines par un escalier extérieur. A l'extrémité du dortoir, une petite salle voûtée accolée à l'église servait d'oratoire ou d'infirmerie, car une ouverture dans la voûte du sanctuaire permettait d'assister aux offices de cette pièce.

Le bâtiment Nord (ou Sud) comprenait le réfectoire qui communiquait avec la cuisine par un passe-plat. A l'étage une salle servait sans doute de lingerie accessible du dortoir par un étroit couloir.

L'aile Ouest

Carte de situation